在 PC 硬件生态中,PCIe 总线是连接 CPU 与外设的 “主动脉”,而配置空间与 BAR 空间则是这条 “主动脉” 上的 “交通调度中心” 与 “地址导航系统”。对于硬件工程师、嵌入式开发者或高阶 DIY 玩家而言,吃透这两大核心模块,不仅能理解设备通信的底层逻辑,更能高效排查硬件兼容性问题、优化设备性能。本文将从技术原理切入,结合实操场景,带你全面掌握 PCIe 配置空间与 BAR 空间的关键知识。

一、配置空间:PCIe 设备的 “硬件说明书”

配置空间是 PCIe 设备出厂时固化在硬件中的 “身份与能力数据库”,本质是一块4KB 大小的连续寄存器区域(PCIe 1.0/2.0 标准,PCIe 3.0 及以上支持扩展配置空间),由操作系统在开机时通过 “配置事务”(Configuration Transaction)扫描读取。相较于通俗类比,其技术细节可拆解为三大核心寄存器组:

1. 基本配置寄存器(偏移 0x00-0x3F)

这是配置空间的 “核心身份区”,包含最关键的设备识别与基础控制信息,操作系统启动时优先读取:

- 厂商 ID(0x00-0x01)与设备 ID(0x02-0x03):全球唯一的 “硬件身份证号”,例如 Intel 的厂商 ID 为 0x8086,NVIDIA 某款显卡的设备 ID 为 0x2206,系统通过这两个 ID 匹配对应的驱动程序;

- 状态寄存器(0x06-0x07)与命令寄存器(0x04-0x05):前者反馈设备实时状态(如是否存在错误、是否响应总线请求),后者控制设备功能(如启用 / 禁用中断、允许 / 禁止内存访问);

- 类别代码(0x08-0x0A):定义设备类型,如 “0x0300” 代表显卡(显示控制器)、“0x0200” 代表网卡(以太网控制器),系统据此分配对应的资源管理策略。

2. 能力结构寄存器(偏移 0x40 及以后)

这是配置空间的 “扩展能力区”,PCIe 设备通过 “能力指针”(0x34-0x35)指向该区域,记录设备的高阶功能:

- PCIe 能力结构:包含链路速率(如 PCIe 4.0 x16)、链路宽度、最大 payload 大小等关键参数,决定设备的通信性能上限;

- 电源管理能力:标注设备支持的电源状态(如 D0/D3 冷态)、功耗需求,系统据此进行电源调度,避免能耗浪费;

- 中断控制器能力:定义设备的中断触发方式(如 MSI/MSI-X),这是实现高效中断处理的核心,尤其对低延迟需求的设备(如 SSD、网卡)至关重要。

3. 实操场景:如何读取配置空间信息?

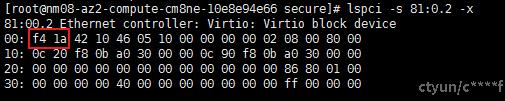

在 Linux 系统中,可通过lspci命令直接查看设备配置空间数据,例如:

查看设备基本配置(厂商ID、设备ID、类别代码等):

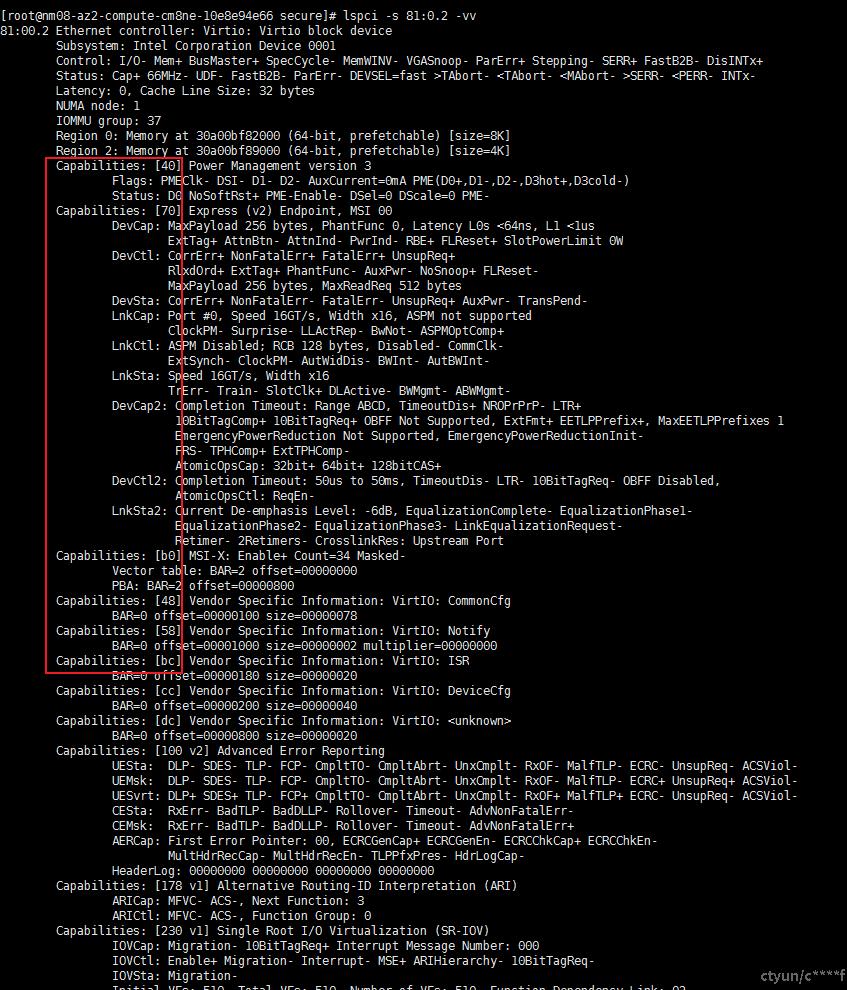

查看设备能力结构(PCIe链路信息、电源管理等):

Windows 系统则可通过 “设备管理器→选择设备→属性→详细信息→硬件 ID” 查看厂商 ID 与设备 ID,通过第三方工具(如 PCIe Scanner)查看完整配置空间寄存器值。

二、BAR 空间:PCIe 设备的 “内存地址通行证”

BAR(Base Address Register,基地址寄存器)空间是系统为 PCIe 设备分配的 “专属内存地址段”,本质是一组用于存储设备数据区地址的寄存器(通常包含 6 个 32 位寄存器,支持 32 位 / 64 位地址)。其核心作用是建立 “CPU - 设备” 的直接数据通路,避免总线资源竞争,技术关键在于 “地址分配机制” 与 “空间类型”:

1. 地址分配的 “两步流程”

系统对 BAR 空间的分配并非随机,而是遵循严格的硬件协议,确保地址不冲突、访问高效:

- 第一步:设备 “请求” 空间大小:设备出厂时,BAR 寄存器会预设 “空间大小标识”(通过写入全 1 后读取的方式计算),例如显卡需要 64MB 显存地址空间,BAR 寄存器会通过特定 bit 位告知系统;

- 第二步:系统 “分配” 唯一地址:操作系统扫描完配置空间后,根据设备的 BAR 请求,在 “未被占用的内存地址池” 中分配一段连续地址(如 0x80000000-0x83FFFFFF),并将该地址写入设备的 BAR 寄存器,完成 “地址绑定”。

2. BAR 空间的两种核心类型

根据设备数据的访问方式,BAR 空间可分为两类,对应不同的硬件场景:

- 内存映射 IO(MMIO)空间:最常用的类型,设备数据区被映射到系统内存地址空间,CPU 可通过普通内存读写指令(如 x86 的 MOV 指令)直接访问设备,延迟低、速度快,适用于显卡、SSD 等高速设备;

- IO 端口空间:传统类型,设备数据区被映射到独立的 IO 地址空间,CPU 需通过专用 IO 指令(如 x86 的 IN/OUT 指令)访问,速度较慢,仅用于老旧设备(如部分串口控制器)。

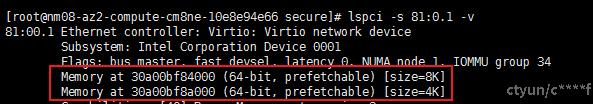

3. 实操场景:如何查看 BAR 空间分配?

在 Linux 系统中,lspci -v命令可直接显示设备的 BAR 空间分配情况,例如某块网卡的 BAR 信息:

Windows 系统则可通过 “设备管理器→选择设备→属性→资源→内存范围” 查看 BAR 空间的地址与大小。

三、配置空间与 BAR 空间的联动逻辑:从 “识别” 到 “使用” 的完整链路

配置空间与 BAR 空间并非独立存在,而是构成 “设备启用” 的完整闭环,其联动流程可概括为 **“三阶段启动机制”**,这也是排查设备无法识别、无法工作的核心逻辑:

- 阶段 1:配置空间扫描(系统启动初期)

主板 BIOS 或操作系统初始化时,通过 PCIe 总线的 “配置周期”(Configuration Cycle)遍历所有 PCIe 插槽,读取每个设备的配置空间(尤其是厂商 ID、设备 ID、BAR 寄存器预设值),建立 “设备列表”;

- 阶段 2:BAR 空间分配(资源调度阶段)

系统根据配置空间中 BAR 寄存器的 “空间大小请求”,在系统内存中划分独立的地址段,写入 BAR 寄存器,完成 “地址绑定”;同时,将 BAR 地址信息更新到配置空间的 “基地址寄存器” 中,供设备自身读取;

- 阶段 3:设备数据交互(正常工作阶段)

CPU 通过 “内存事务”(Memory Transaction)访问设备的 BAR 地址,直接读写设备数据区:例如 CPU 向显卡的 BAR 地址写入 “画面渲染指令”,显卡从该地址读取指令并执行,最终将渲染结果输出到显示器。

四、常见问题与排查思路

掌握配置空间与 BAR 空间的原理后,可高效解决硬件开发与 DIY 中的常见问题:

- 问题 1:设备无法识别(驱动安装失败)

- 排查方向:查看配置空间的厂商 ID / 设备 ID 是否正常(通过lspci或设备管理器),若 ID 为 “0xFFFF”(无效值),可能是设备硬件故障或 PCIe 插槽接触不良;若 ID 正常但无驱动,需确认驱动程序与设备 ID 匹配;

- 问题 2:设备性能不足(如显卡帧率低、网卡速度慢)

- 排查方向:查看配置空间的 PCIe 链路速率 / 宽度(如lspci -vv中的 “LnkSta: Speed 8GT/s, Width x16”),若实际速率 / 宽度低于设备标称值(如标称 PCIe 4.0 x16 却运行在 PCIe 3.0 x8),需检查主板插槽版本、PCIe 总线带宽分配;同时确认 BAR 空间是否为 “非预取(non-prefetchable)” 类型,预取类型可能导致数据延迟;

- 问题 3:BAR 地址冲突(设备报错 “资源不足”)

- 排查方向:通过lspci -v查看所有设备的 BAR 地址,若存在地址重叠,需在主板 BIOS 中调整 “PCIe 资源分配” 策略,或禁用部分非必要设备(如老旧串口控制器),释放地址空间。